UI/UXの違いをわかりやすく解説!プロダクト開発のプロセスも紹介

UIとUXは似た言葉として使われがちですが、その意味や役割は大きく異なります。この区別が曖昧なままデザインの改善を進めると、的外れな施策となりユーザー満足度を高められないおそれがあります。では、具体的にUIとUXはどのように違い、どのように連動させてサービス価値を向上させれば良いのでしょうか。

今回は、UIとUXの定義から両者の関係性、さらにプロダクト開発での具体的な進め方まで解説します。

目次

UI/UXの定義

まずは「UI」と「UX」について、それぞれの定義と具体例を交えながら解説します。

UIとは

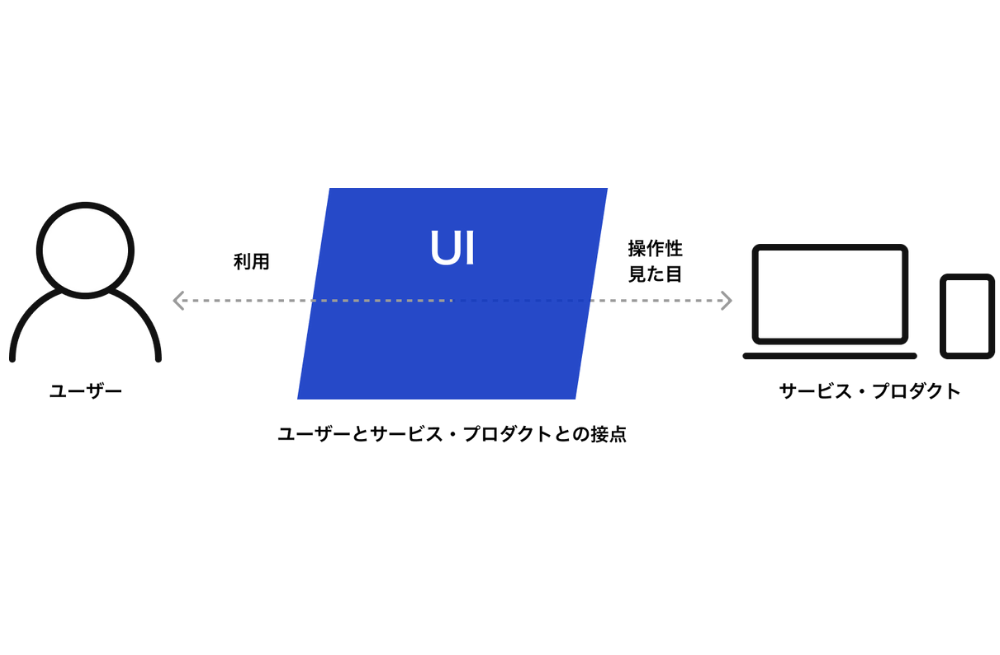

UI(User Interface)とは「ユーザーインターフェース」の略で、ユーザーとサービスやプロダクトが接する“見た目”や“操作の窓口”を指します。つまり、ユーザーがアプリやWebサービスを使う際に直接触れる部分がUIです。

例えば、スマートフォンアプリであればボタンの配置や色、フォントの大きさ、アイコンのわかりやすさがUIにあたります。Webサービスであれば、フォームの入力欄やナビゲーションメニューの位置、ページデザイン全体のレイアウトも含まれます。

また、UI改善とは、ユーザーの操作上のストレスを取り除くことです。ユーザーが直接触れる部分のため、改善効果が短期的に表れやすい領域です。

UXとは

UX(User Experience)とは「ユーザーエクスペリエンス」の略で、ユーザーがサービスやプロダクトを通じて得る体験全般を意味します。UIが“見た目や操作”に限定されるのに対し、UXは“利用した結果どう感じたか”という体験の質にまで踏み込みます。

例えば、ECサイトの場合「商品が見つけやすい」「購入までの流れがスムーズ」「サポート対応が安心できる」といった印象すべてがUXです。アプリであれば「使いやすいUI」の先に「欲しい情報がすぐに得られる」「ストレスなく目的を達成できる」といった感覚がUXの評価ポイントになります。

UX改善を行う際は、UIだけでなくサービス全体の利用体験の向上まで視野を広げることが重要です。

UI/UXの本質的な違い

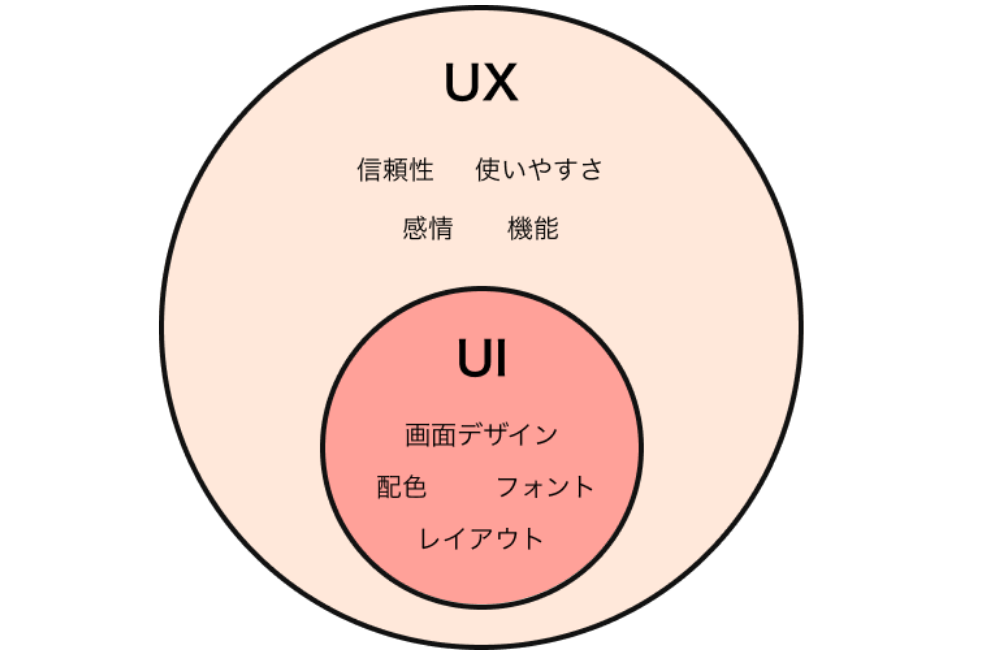

UIは画面デザインや配色、レイアウトなどの“見える部分”を指し、UXはサービス全体を通じた使いやすさや信頼性、感情まで含んだ“感じる部分”を表します。つまり、UIはUXの一部にすぎず、UXという大きな枠組みの中で機能しているのです。

この関係を理解することで、具体的な改善施策を立案できます。以下では、UXを体系的にとらえるための「5段階モデル」を紹介します。

UXデザインの5段階モデル

UXデザインを理解する上で役立つのが「5段階モデル」です。

これは「戦略」「要件」「構造」「骨格」「表層」の順に積み重なる考え方で、下層に行くほど抽象的でUXに近く、上層に行くほど具体的でUIに近い性質を持ちます。

最下層の「戦略」では、ユーザーが求める体験や事業の目的を定めます。次の「要件」では必要な機能や情報を整理し、UXの基盤を形づくります。

そこから「構造」で情報や機能の関係性を設計し、「骨格」で画面レイアウトやナビゲーションを具体化、最後の「表層」で色やフォントといった視覚的デザイン要素を整えます。

このモデルを見ると、UI改善は「骨格」や「表層」にあたる施策であり、UX改善は「戦略」や「要件」といった土台部分から関わる取り組みだと理解できます。

両者をバランス良く連動させることで、競合と差別化できる体験価値の高いサービスを実現できるのです。

プロダクト開発におけるUI/UXデザインのプロセス

プロダクト開発において、UI/UXデザインは「思いついたデザインを形にする」だけではなく、ユーザーの体験を軸に段階的に進めていくプロセスが重要です。

ここでは、UX設計から始まり、仮説検証を経て最終的なUI設計に至る3つのステップを解説します。

STEP1|UX設計

最初のステップは「UX設計」です。ここでは、サービスが本当にユーザーのニーズに合致しているかを判断します。

インタビューやアンケート調査、行動ログやアクセス解析といったデータ分析を組み合わせて「UXリサーチ」を行い、表面的な要望だけでなく潜在的な課題や不満を掘り下げましょう。

例えば「競合より使いにくい」といった抽象的な指摘の背景には「操作フローが長すぎる」「目的の情報にたどり着くまでに迷う」などの具体的な課題が隠れています。

UX設計の目的は、こうしたインサイトを整理し、サービス改善に必要な方向性を明確化することです。この段階でニーズを正しく把握することが、以降のプロセス全体の精度を左右します。

STEP2|仮説検証

UXリサーチで得た情報をもとに、次のステップでは「ユーザーにとって適切なサービスの仮説」を立てます。ここでは、どのような改善策が課題を解決できるのか、その方向性を定めることがポイントです。

具体的には、仮説に基づいてUI/UXのアイデアを形にし、プロトタイプ(試作品)を作成します。ワイヤーフレームで画面遷移を整理したり、モックアップでデザインの方向性を見せたりすることで、チーム内やユーザーからフィードバックを得られます。

また、ABテストを実施して実際のユーザー行動を比較検証することで、仮説の妥当性を数値的に確認できます。

仮説と検証を繰り返しながら改善を進めていくことが重要です。早い段階で小さな失敗を重ねることで、大きな手戻りを防ぎ、効率的にユーザー価値を高める開発が可能となります。

STEP3|UI設計

最後のステップは「UI設計」です。ここでは、仮説検証を経て精度の高い改善アイデアが固まった段階で、実際にユーザーの目に触れるインターフェースを設計します。

具体的には、色やフォント、アイコン、ボタンの配置といった視覚的要素を整え、操作性や使いやすさを重視したデザインを作り上げます。UX設計と仮説検証を経ているからこそ、見た目の美しさだけではなく「ユーザーが直感的に操作でき、目的をスムーズに達成できるUI」に仕上げられるのです。

最終的なUI設計はエンジニアによる実装へとつながり、プロダクト全体の完成度を決定づけます。この段階での品質が高ければ、ユーザーは「使いやすい」「また利用したい」と感じ、UX全体の評価にも直結します。

UI/UXの改善事例2選

Proximoでは、業界やサービス特性に応じて最適なUXリサーチやUI/UXデザインを提供しています。ここでは、当社が支援した事例の一部をご紹介します。

「東日本旅客鉄道株式会社」のUXリサーチ支援

当社は、JR東日本社が新しいSuicaサービスを検討するにあたり、UXリサーチとソリューション策定を支援しました。

今後の交通サービスにおけるUX向上の基盤づくりに寄与した事例です。詳しくは事例ページをご覧ください。

>>東日本旅客鉄道株式会社のUI/UXデザイン支援の事例はこちら

「レンティオアプリ」のUI/UXデザイン支援

レンティオ社のアプリ開発では、ユーザー満足度を高めるためのUI/UXデザインからiOSアプリの開発まで包括的にサポートしました。

詳しくは事例ページをご確認ください。

その他にも、Proximoが手掛けた幅広い業界でのUI/UXデザイン事例を公開しています。自社サービスの改善を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。

まとめ

UIはユーザーが直接触れる操作部分、UXはその利用体験全体を指し、両者は密接に関わっています。UXを起点に設計・検証し、最終的にUIに落とし込むことで、ユーザー満足度の高いプロダクトが実現できます。自社サービス改善に取り入れていきましょう。